サステナビリティ

TCFD提言に基づく情報開示

TCFDコンソーシアム参画

当社は、CO₂排出量削減による気候変動対応が、持続可能な社会構築における重要課題の1つと捉え、気候変動が事業活動にもたらすリスク及び機会の調査・分析を行い、経営戦略に反映し財務的な影響の算定を進めています。

2022年6月にTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)への賛同を表明し、気候変動に関する情報開示を行っています。

.jpg)

また、気候変動に関する更なる対応強化を目的とし、2025年2月、TCFDコンソーシアムに参画いたしました。

今後も引き続き、気候変動への取り組みを通じて、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

ガバナンス

気候変動問題が当社の「企業価値」および「事業活動」においてリスク・機会となりうることから、気候変動対応への進捗状況を年に2回「サステナビリティ推進委員会」で取締役および執行役員へ報告し、意思決定や監督機能とすることでPDCAを回していきます。ビジネスに大きな影響をおよぼす課題については、取締役会の議案や報告事項としています。

環境対応を推進することを目的とした「環境部会」や各事業部などが「サステナビリティ推進委員会」へ設備投資・事業計画についての提言や進捗状況の報告を行います。

戦略

当社の事業活動において気候変動が及ぼす影響に対してシナリオ分析を実施しました。※3

現在および将来に想定される移行リスク(政策及び規制、技術、市場、評判)、物理リスク(急性、慢性)、移行機会(製品/サービス、市場、レジリエンス)、物理機会(急性)から対象となる項目を特定しました。次に、気候変動に関する政府間パネル(IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change)や国際エネルギー機関(IEA: International Energy Agency)が公表している情報から2030年を時間軸とし、1.5℃シナリオ※1と4℃シナリオ※2を設定し、物理的リスクについては気候変動適応情報プラットフォーム(A-PLAT)から気候変動の観測・予測データに関する将来情報を入手しました。事業についてはSociety 5.0の実現に向けて必要となる様々なIoT機器の増加や工場等で自動化ソリューションへの移行が進むことが予想されます。これらの情報から1.5℃シナリオと4℃シナリオの世界観を整理し、将来の社会像をイメージし、新規参入・売り手・買い手・代替品・自社を中心とした業界からなる5forces分析を実施しました。

※2 世界の平均気温が産業革命以前より4℃程度上昇するシナリオ(IPCC RCP8.5)

※3 世界の平均気温が産業革命以前より2℃程度上昇するシナリオから1.5℃程度上昇するシナリオへ内容を変更(2025年)

リスク管理

当社を取り巻くリスクを適切に管理するため代表取締役を最高責任者とした「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、各部門におけるリスク管理体制の整備を支援し、経営を取り巻く各種リスクを分析し、重大な影響を及ぼす事象の対処を進めています。

気候変動に関するリスクについては、毎年「リスクと機会」を各事業部で見直します。「環境管理委員会」により、見直しされた更新状況や活動状況を監視およびモニタリングすることで、全社的なPDCAを回しスパイラルアップしております。定期的に、「サステナビリティ推進委員会」及び取締役会とも情報共有され、適切に管理・対処することでリスクの顕在化を未然に防止し、リスクによる影響の最小化を図っています。

指標と目標

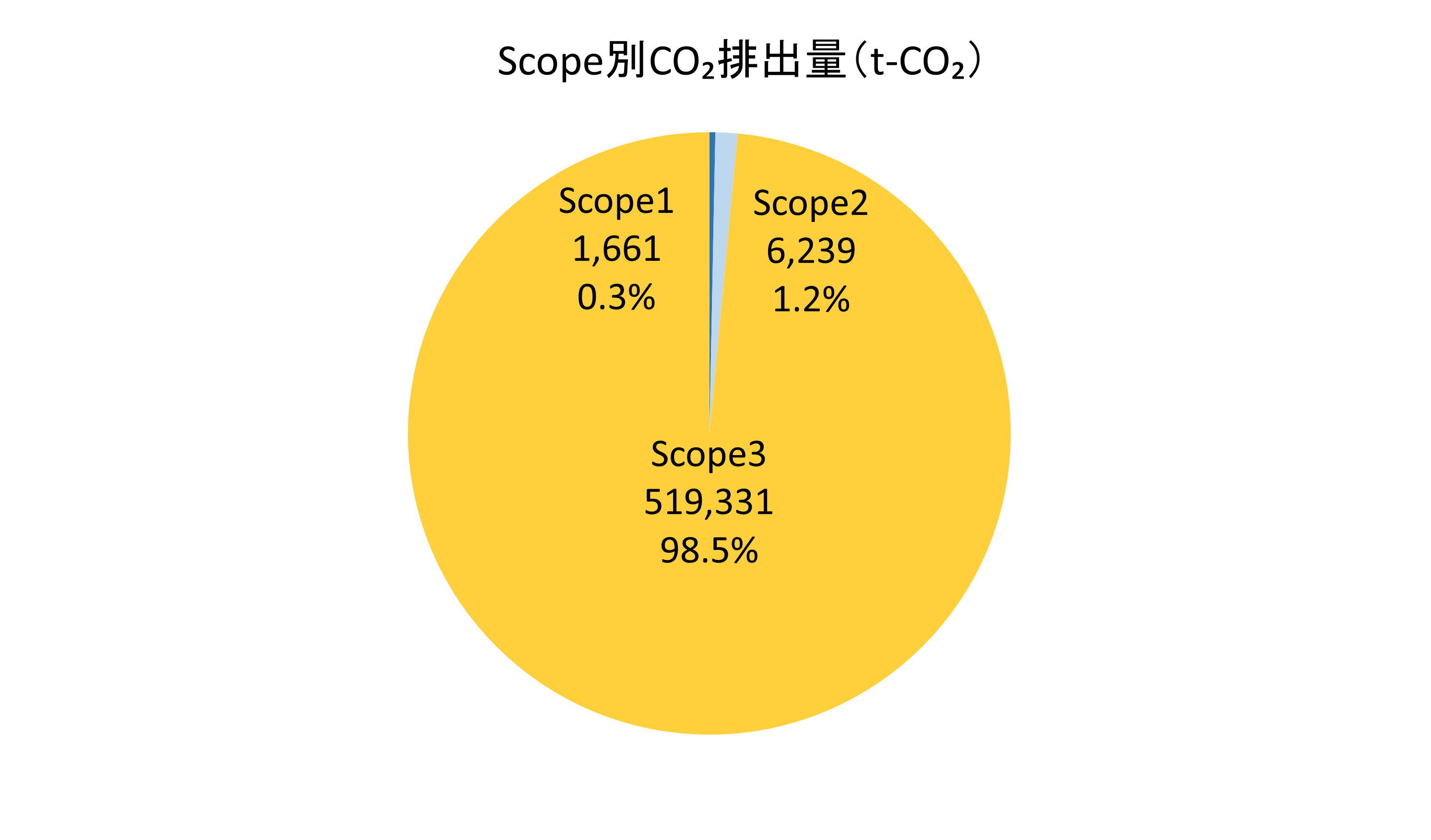

当社は気候変動における指標をCO₂排出量と定め、Scope1(自社での直接排出)、Scope2(自社でのエネルギー起源の間接排出)における2030年度のCO₂排出量を2013年度比で46%削減することを環境中期目標としました。2023年4月のサステナビリティ推進委員会にてカーボンニュートラル実現に向けたFUJIグループの長期目標 Scope1,2は2050年カーボンニュートラルへチャレンジ、Scope3は2050年売上高原単位でCO2排出量80%減(2021年度比)を策定しました。

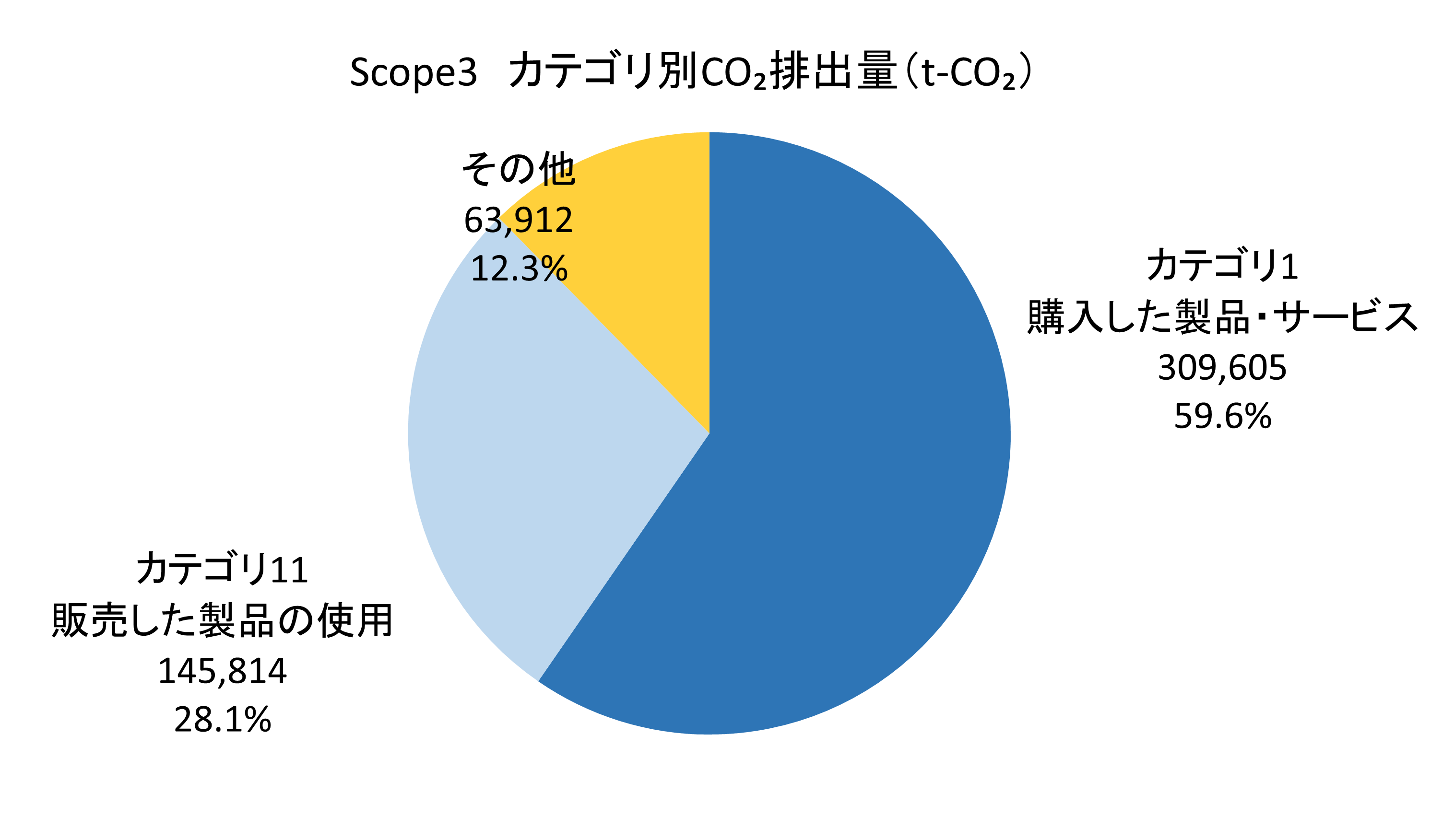

2021年度にScope3(サプライチェーンの上流と下流の排出)の算定を開始しました。調査中であるカテゴリ9(輸送、配送(下流))を除いた状況での2024年度の実績はScope3がサプライチェーン全体の98%を占めています。その中で、カテゴリ1(購入した製品・サービス)、カテゴリ11(販売した製品の使用)の影響が非常に大きいため、サプライヤーとの連携を深めるとともに製品の環境配慮設計を進め、Scope3の削減に努めます。

・サプライチェーン全体のCO₂排出量

・Scope3のカテゴリ別CO₂排出量

シナリオ分析

特定したリスクと機会について事業に与える影響度を「大」、「中」、「小」に分け、それぞれ対応策を決定し、事業活動に取り入れ、進捗状況はサステナビリティ推進委員会へ報告することで、PDCAを回します。

FUJIの気候変動に関する主なリスク、機会とその影響度、対応策は下表の通りです。

1.5℃シナリオの場合

| リスク/機会 | 移行/物理 | カテゴリー | 事象 | リスク・機会それぞれへの対応策 | 影響度 |

|---|---|---|---|---|---|

| リスク/機会リスク | 移行/物理移行 | カテゴリー 政策及び法規制 | 事象

2. 排出規制の強化に伴い、グリーン電力購入等が 義務化にな ることによるコスト増加 |

リスク・機会それぞれへの対応策

|

影響度中 |

| リスク/機会リスク | 移行/物理移行 | カテゴリー 技術・市場 | 事象

2. 米顧客を始めとした大手企業がサプライヤーへ脱炭素化を求めることによる取引条件の厳格化 |

リスク・機会それぞれへの対応策

|

影響度中 |

| リスク/機会リスク | 移行/物理移行 | カテゴリー 市場 | 事象

|

リスク・機会それぞれへの対応策

|

影響度大 |

| リスク/機会リスク | 移行/物理物理 | カテゴリー 急性 | 事象

|

リスク・機会それぞれへの対応策

サプライチェーンを含めたBCP対策の強化

|

影響度小 |

| リスク/機会リスク | 移行/物理物理 | カテゴリー 慢性 | 事象1. 自社工場の空調エネルギー増加によるコストの増加 2. 感染症増加に伴う対策費用増加 3. 気温上昇による労働者の生産性低下と 熱中症患者の増加からサプライヤーの生産効率が悪化し、 部品調達が停滞 |

リスク・機会それぞれへの対応策

|

影響度小 |

| リスク/機会機会 | 移行/物理移行 | カテゴリー 製品・サービス市場 | 事象

|

リスク・機会それぞれへの対応策1. 高効率・低消費電力の製品開発の加速 2. 省エネ性能の高い生産設備の開発の推進 3. EV市場向けの製品・技術の開発の強化 4. 製品のカーボンフットプリントの開示 5. 環境負荷の少ない材料の活用の推進 |

影響度大 |

| リスク/機会機会 | 移行/物理移行 | カテゴリー 製品・サービス市場 | 事象

|

リスク・機会それぞれへの対応策1. LCA対応の推進とデータ提供の可能化 2. 製品のリサイクル性の向上 3. 製品のエネルギー効率向上への取り組み |

影響度中 |

| リスク/機会機会 | 移行/物理移行 | カテゴリー 市場 | 事象

|

リスク・機会それぞれへの対応策1. 工場の自動化、最適化の取り組みに 適応した製品、サービスを構築 | 影響度中 |

| リスク/機会機会 | 移行/物理移行 | カテゴリー レジリエンス | 事象

|

リスク・機会それぞれへの対応策

|

影響度中 |

| リスク/機会機会 | 移行/物理物理 | カテゴリー 急性 | 事象

|

リスク・機会それぞれへの対応策

|

影響度小 |

4℃シナリオの場合

| リスク/機会 | 移行/物理 | カテゴリー | 事象 | リスク・機会それぞれへの対応策 | 影響度 |

|---|---|---|---|---|---|

| リスク/機会リスク | 移行/物理物理 | カテゴリー 急性 | 事象

|

リスク・機会それぞれへの対応策

サプライチェーンを含めたBCP対策の強化

|

影響度中 |

| リスク/機会リスク | 移行/物理物理 | カテゴリー 慢性 | 事象1. 自社工場の空調エネルギー増加によるコストの増加 2. 感染症増加に伴う対策費用増加 |

リスク・機会それぞれへの対応策

|

影響度中 |

| リスク/機会機会 | 移行/物理移行 | カテゴリー 市場 | 事象

|

リスク・機会それぞれへの対応策

|

影響度中 |

| リスク/機会機会 | 移行/物理移行 | カテゴリー レジリエンス | 事象

|

リスク・機会それぞれへの対応策

|

影響度中 |

| リスク/機会機会 | 移行/物理物理 | カテゴリー 急性 | 事象

|

リスク・機会それぞれへの対応策

|

影響度小 |

シナリオ分析の結果、1.5℃シナリオでは工場の生産性・省エネ性能を高めるソリューションビジネス、および自動車のEV化などが電子部品実装ロボット、工作機械の需要拡大の機会となり、材料の調達コストの増加や製品への低炭素技術対応によるコストの増加がリスクとなることが分かりました。 4℃シナリオでは低炭素化が推進されず気象災害の激甚化が予想され、 物理リスクへの対応が重要と考えられます。

今後、影響度の高い項目については対象となる財務項目を特定し、財務上の影響の把握を進めます。